2020年12月、新型コロナウイルスの感染者が再び増加し始めました。 政府は、年末年始のGo Toトラベル 中止を発表し、東京都は「年末年始コロナ特別警報」の発出を表明。2021年以降も、日本経済がどうなるかは不透明です。

このような状況では、今のうちにマンションを売買するべきなのか、それとも価格が下がるのを待つべきなのかとても判断が難しいですよね。

そこで今回は、首都圏におけるマンション価格の推移とともに価格が今後どうなるのか、下落する可能性はあるのかを解説していきます。

目次

過去10年間の首都圏マンション価格推移

まずは、過去10年間のマンション価格を確認していきましょう。

新築マンション価格の推移

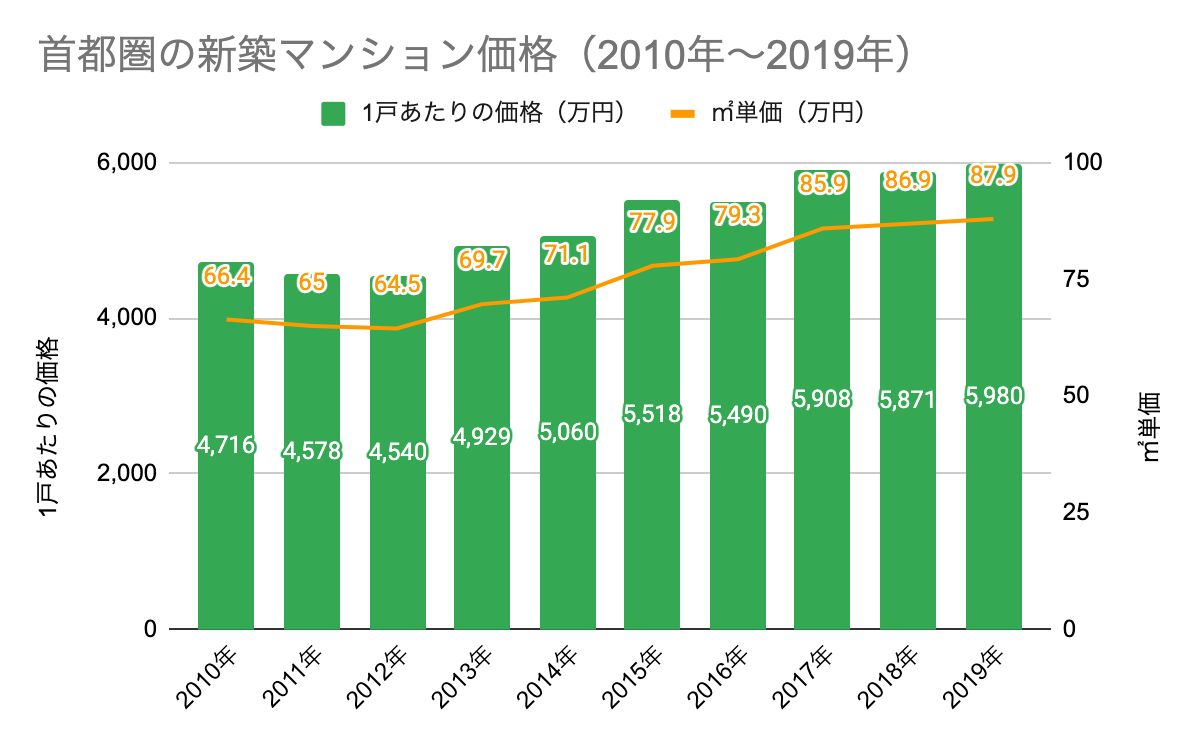

2010年〜2019年の新築マンション価格は、以下の通りです。

※株式会社不動産経済研究所の発表をもとに筆者作成

上記のグラフは、首都圏の新築マンションの1戸あたりの価格(左軸:棒グラフ)と、平米単価(右軸:折れ線グラフ)の推移を表しています。

新築マンション価格は、10年間で、約1,264万円(約26.8%)、平米単価は約21.5万円(約32.4%)上昇しました。

例えば、70㎡のマンションを購入する場合、2010年の価格は4,684万円ですが、2019年は6,153万円となります。同じ広さのマンションを買うために、10年間で約1,470万円多く支払わなければならなくなりました。

新築マンション価格が高騰しているのは、土地の仕入れ費用や職人の人件費、資材費など、建築に必要なコストが上昇したためです。また2013年に開始された金融緩和政策や、同年の東京オリンピック開催決定も長く続く高騰に大きく起因しているでしょう。

新築マンションは、不況が発生してから価格が下落するまでに時差があります。土地を仕入れてから、マンションの販売が開始されるまで1〜3年程度かかることが理由です。つまり、着工時点で予算が決まっており、利益が出る販売価格の目安というのも大方決まっているということです。そのため、経済が停滞して需要が低下したからといって、新築マンションの価格がすぐに下がるわけではありません。

2012年までは、リーマンショックの影響を受けて新築マンションの価格は下落傾向にありました。しかし2013年からは上昇に転じ、2019年にはバブル期と同水準まで高騰しています。

中古マンション価格の推移

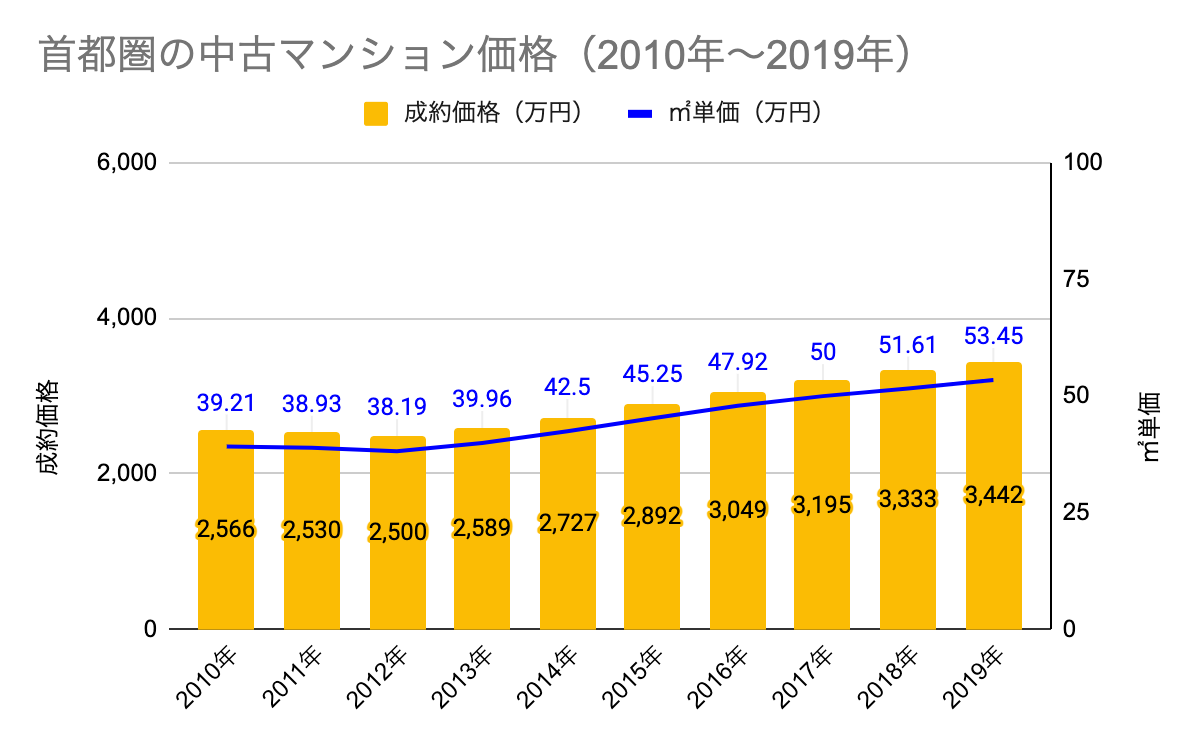

続いて、2009年〜2019年の中古マンション価格を確認してみましょう。

※東日本不動産流通機構のデータをもとに作成

上記は、首都圏の中古マンションの成約価格(左軸:棒グラフ)と、平米単価(右軸:折れ線グラフ)を表にしたものです。

首都圏の中古マンションにおける成約価格は、10年間で約876万円(約34.1%)上昇。平米単価は、約14.24万円(約36.3%)上昇しました。

中古マンションの価格が上昇した理由の一つは、こちらも新築マンションと同様に、2013年の金融緩和政策開始による住宅ローン金利の低下が挙げられるでしょう。また新築マンションの著しい高騰が止まらず、一般的な給与収入では到底、購入できない水準に達してしまったこともまた、中古マンションの人気が高まった理由だと考えられます。

2020年における首都圏のマンション価格推移

当初、2020年は東京オリンピックが開催される年でしたので、2019年よりもマンション価格が上昇する可能性がありました。 しかしご存じの通り、新型コロナウイルスが感染拡大したことによりオリンピックは中止。加えて外出自粛により、人々の生活や働き方は大きく変わりました。

ではこのコロナ禍で、2020年の首都圏におけるマンション価格はどのように推移したのでしょうか?新築マンションと中古マンションで、それぞれ確認していきましょう。

2020年の新築マンションの価格推移

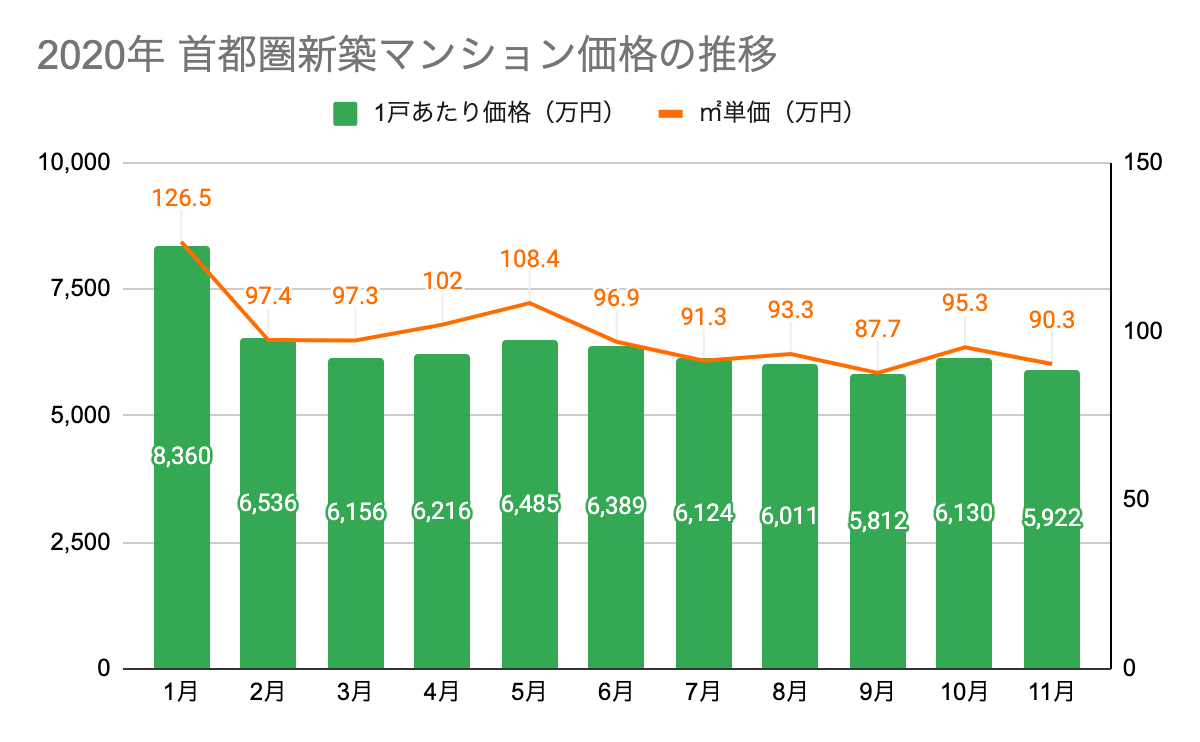

2020年、首都圏の新築マンション価格は以下のように推移しました。

※株式会社不動産経済研究所の発表をもとに筆者作成

1戸あたりの価格や平米単価が月によって異なっているのは、売り出されるマンションの価格帯や戸数などが毎月異なるからです。

ほとんどの月で1戸あたりの価格と平米単価の両方が、昨年の平均を上回っています。緊急事態宣言が発令されていた4月と5月の価格も、他の月とあまり変わりません。それどころか、5月の新築マンション価格は、1月に次ぐ高値を記録していますね。

一方で5月の新築マンションの販売戸数は、前年同月比で-80%※を超えて、大きく落ち込みました。外出自粛による不動産会社の営業自粛や、モデルルームの休止が相次いだためです。

※出典:株式会社不動産経済研究所

2020年の中古マンションの価格推移

次に、2020年の首都圏における中古マンション価格の推移を確認していきましょう。

※東日本不動産流通機構のデータをもとに作成

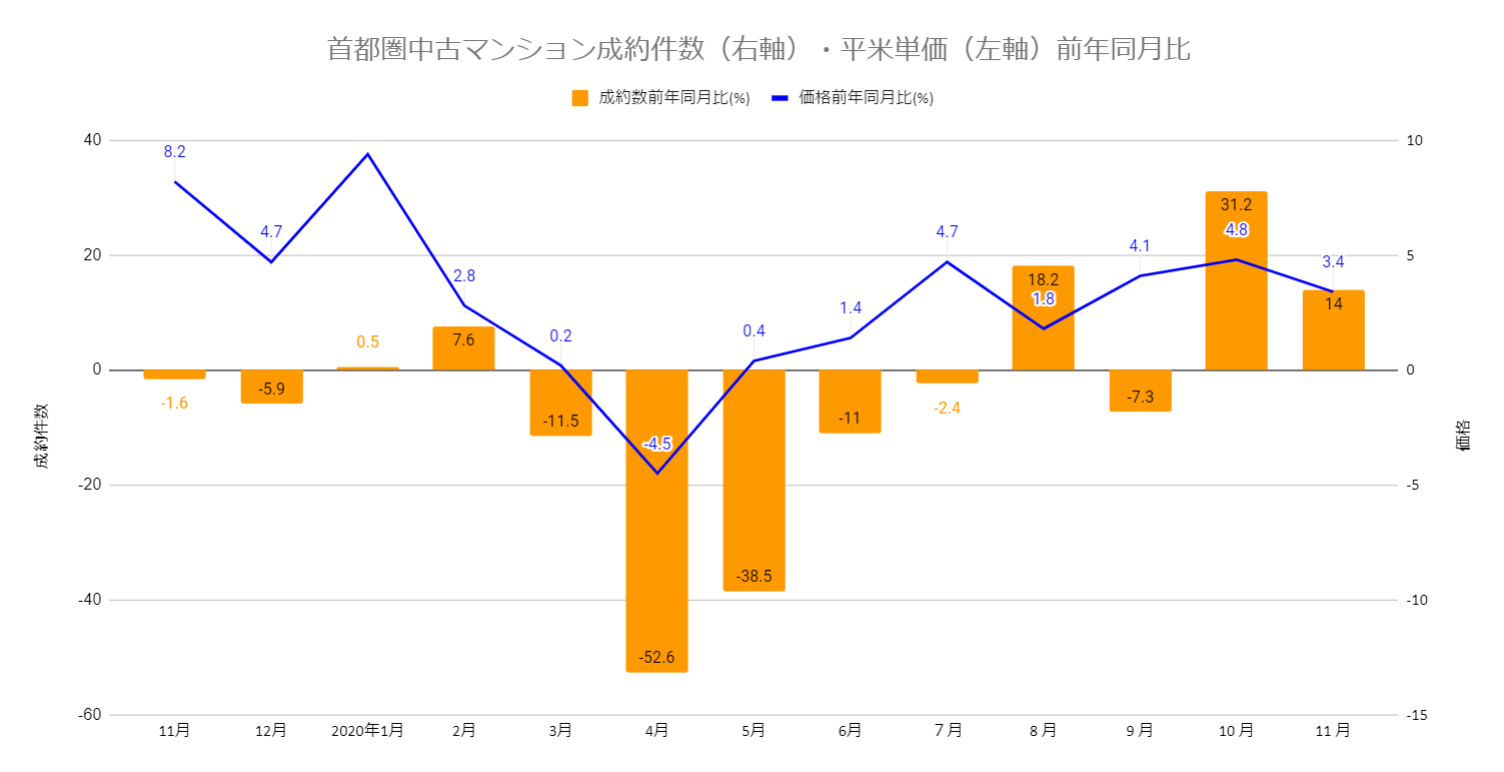

上記は、首都圏の中古マンション成約数(左軸:棒グラフ)と、平米単価(右軸:折れ線グラフ)の前年同月比の推移を表にしたものです。

緊急事態宣言が発令された4月と5月は、中古マンション成約数及び平米単価が、前年と比較して下落しています。特に4月の成約平米単価は-4.5%、成約数にいたっては前年同月比-52.6%と下落が著しいです。

これは、物理的に不動産を売買できる環境になかったことが原因でしょう。しかし緊急事態宣言が解除されあとの2020年後半は、平均単価・成約数ともにV字回復。2020年10月の成約数は前年同月比+31.2%と、売れ行きは好調なようです。

一方で中古マンションの在庫件数は、2020年1月時点で47,624件でしたが、2020年11月現在では38,520件まで減少※しています。需要があるにもかかわらず在庫数が減少しているため、これから中古マンションの売却価格は上昇する可能性があるでしょう。

※出典:東日本不動産流通機構

首都圏のマンション価格はいつ下落する?

多くの方が気になるのが、不動産の価格高騰がいつまで続くのかではないでしょうか?

不動産価格が上がり続けることもありませんが、2021年中にマンション価格が急激に下落する可能性もないと考えています。

不動産は、株や投資信託などの金融商品とは異なり、生活に直結する資産です。

人々の暮らしに住まいは不可欠ですので、需要が低下して不動産価格が大幅に下落するのは考えにくいでしょう。

仮に不動産価格が下がったとしても、投資目的で不動産を購入する人が現れて取引数は増えていくので、暴落は起きづらいと予測しています。

不動産を購入するときに大切なのは、価格の下がりにくいエリアにある物件を選ぶこと。

ロケーションを重視して物件を購入していれば、下落を過度に恐れる事はないでしょう。

新築マンションの価格はどうでしょうか?

新型コロナウイルスが流行する前の2019年から、新築マンションの販売戸数は減少傾向にありました。 2021年以降もウイルスの影響が続き、景気が低迷して新築マンションを購入する人が減るようであれば、価格は下落していくかもしれません。

しかし、住まいの需要に変化があるとは考えづらいので、やはり新築マンションに関してもじわじわと価格が上がっていくのではないかと予想されます。

2021年はマンションが売買しやすい年になる可能性

2021年は住宅ローンの低金利に加えて、住宅ローン控除制度の改正によりマンションを購入しやすい年になる可能性があります。

住宅ローン金利は、政府の金融緩和政策と金融機関同士の競争により、年々下がり続けています。

政府が金融緩和政策をする目的は、日本の経済を活性化させることです。ウイルスの影響が治まり日本の景気が回復しない限り、政府は金融緩和政策を継続するでしょう。よって2021年も住宅ローン金利は、低水準で推移する可能性が高いと考えられます。

また2021年の税制改正で、住宅ローン控除の控除期間が再び13年に延長され、さらに適用される広さ要件の緩和も決まっています。

以上の点から、2021年は低金利と節税メリットの両方の恩恵を受けられる可能性があるため、マンションの購入希望者が増えても不自然ではありません。

まとめ

直近の10年間で、首都圏のマンション価格は新築・中古いずれも上昇しました。

2021年度中に、マンション価格が暴落する可能性は低いとみています。しかし人々のニーズの変化と新型コロナの影響により、新築マンションの価格はじわりと上がり高止まりする可能性もあると思います。

一方で、2021年は減税傾向が強いため、マンションを売買しやすい年だといえます。

売買のタイミングにお悩みであれば、イーエムラボまでお気軽にご相談ください。